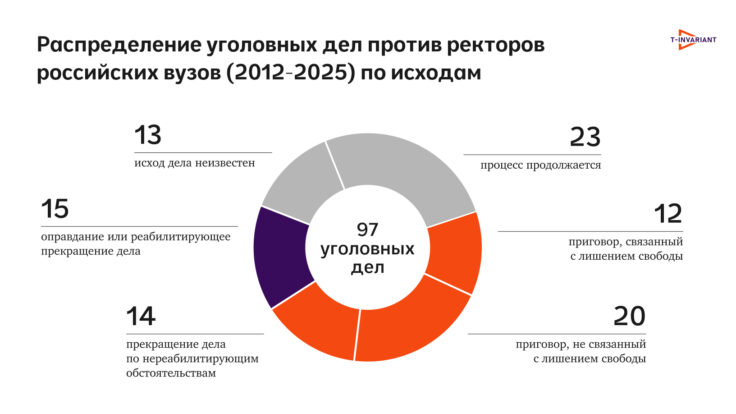

2025 год ещё не закончился, но уже известно о 12 эпизодах уголовного преследования ректоров российских вузов, а также о 10 вынесенных им приговорах. И это не рекорд: в последнем предвоенном 2021 году силовиков заинтересовали 17 руководителей вузов. Так в высшей школе проходит процесс смены элит, который Владимир Путин начал после возвращения в президентское кресло в 2012 году. T-invariant изучил истории уголовного преследования ректоров с 2012 по 2025 год и выяснил, что руководить университетом не менее опасно, чем быть заместителем губернатора или министра.

ВСЁ О РЕКТОРАХ-УГОЛОВНИКАХ. СМОТРЕТЬ ТАБЛИЦУ.

ИССЛЕДОВАНИЕ T-INVARIANT

«Под расстрельные статьи ямы быстро роют»*

Недавно экс-ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова признали виновным в подстрекательстве к убийству елабужского депутата Айдара Исрафилова. 64-летний Гафуров получил 22 года колонии строгого режима. Но это скорее редкость: гораздо чаще ректоров обвиняют в экономических преступлениях.

По мнению руководителя правозащитного проекта «Первого отдела» Дмитрия Заир-Бека, позиция ректора сегодня по определению сопряжена со значительным риском стать фигурантом уголовного дела. Впрочем, схожие риски несут многие руководители госучреждений. Сегодня «расстрельность» характеризует любую высокую должность в бюджетной сфере, где сталкиваются большие деньги и государственный контроль, отметил в беседе с T-invariant Заир-Бек.

«Топ-менеджеры высшей школы распоряжаются значительными бюджетами, привлекают подрядчиков, распределяют гранты, и некоторые, безусловно, пользуются служебным положением в собственных интересах. Ректоры оказываются в поле зрения правоохранителей в рамках дел о хищениях бюджетных средств, получении взяток за содействие в поступлении, организации “откатных” схем со стимулирующими выплатами. К слову, регулярная “уголовная” кадровая ротация происходит и в бюджетных учреждениях дополнительного профобразования. Так, ректор Института регионального развития Пензенской области Геннадий Белорыбкин недавно стал фигурантом дела о растрате, а проректор Института развития образования Башкортостана Азат Янгиров отправился под суд за получение взяток. То же самое происходит и в учреждениях среднего профессионального образования: директор Самарского политехнического колледжа Константин Воякин стал фигурантом дела о мошенничестве, как и его коллега из Башкортостана, директор Дуванского многопрофильного колледжа Талип Фазлаев, который скоро услышит приговор по делу о мошенничестве и получении взятки. Работа с бюджетными деньгами создает питательную среду для махинаций, поэтому чаще всего образовательные менеджеры становятся фигурантами именно “экономических” уголовок, а также дел о преступлениях против государственной власти и интересов госслужбы», — говорит Дмитрий Заир-Бек.

Главные новости о жизни учёных во время войны, видео и инфографика — в телеграм-канале T-invariant. Подпишитесь, чтобы не пропустить.

Постоянная ручная сменяемость ректоров позволяет вливать «свежую кровь» и ставить на хорошие должности нужных людей, и в то же время не даёт вузовским руководителям превратиться в неподконтрольных баронов на своих территориях, отмечает Заир-Бек. «С другой стороны, смена ректора — не менее непредсказуемая история, чем смена губернатора. Никогда не знаешь, когда кого снимут и когда кого поставят. Очень характерная для российской вертикали черта: люди пребывают в постоянной неуверенности, их награждают за преданность, закрывают глаза на дурно пахнущие истории, но при этом в любой момент могут снять и возбудить уголовное дело, если что-то пошло не так или появилась новая схема. Это вовсе не означает, что все дела возбуждаются “за дело” или, наоборот, имеют признаки фабрикации или политического мотива: в каждом случае сплетаются оба фактора в разных пропорциях. Важно другое: такая практика ставит ректора в заведомо уязвимое положение, когда даже небольшие просчёты или интриги могут стать началом конца карьеры», — считает правозащитник.

Впрочем, ректор — одна из самых опасных государственных должностей в России не только в плане уголовного преследования. Некоторые руководители вузов не дожили до приговора и умерли во время следственных действий, причём возраст не был критическим по отечественным меркам. В 2023 году в Омске возбудили уголовное дело в отношении двух руководителей местного государственного технического университета. Ректор Дмитрий Маевский спустя год отделался условным сроком, а его предшественник на посту, Анатолий Косых, проходящий по тому же делу, умер. Ему было 68 лет. В 2020 году в Самаре силовики в отношении трёх руководителей местного аграрного университета сработали ещё радикальнее. В итоге уголовные дела фактически развалились. Одному фигуранту, врио ректора Игорю Гужину, официальные извинения принёс прокурор (нечастое по нынешним временам событие). Второй, Сергей Машков, четыре года был под следствием, но продолжал и продолжает руководить вузом и по сей день (несмотря на вступивший в силу приговор с наказанием в виде штрафа). А их предшественник на посту, Александр Петров, умер в возрасте 53 лет.

Также умер, находясь под домашним арестом, Анатолий Полянкин. Ректору Высшей школы сценических искусств было 70 лет. Полянкин был участником громкого скандала вокруг имущества и творческого наследия семьи Райкиных.

Сломанных судеб может быть больше: по многим фигурантам нет никакой информации об их жизни после возбуждения дела или после приговора. В большинстве уголовных преследований ректоры фактически выбывают из профессиональной жизни, даже если им удаётся избежать реального или условного срока. Однако есть и яркие исключения.

«Я не старый, но поверь, уже седой — в нашей жизни ничему не удивляюсь»

В перечне ректоров выделяется Виктор Ефимов — он возглавлял Санкт-Петербургский государственный аграрный университет с 2005 по 2015 год. Первый секретарь Ленинского районного комитета КПСС последних советских лет прошёл извилистый путь. Поработав в 1990-е директором птице- и макаронных фабрик, Ефимов принял участие в создании и продвижении «Концепции общественной безопасности “Мёртвая вода”» (сокращение КОБа — намекает на партийное прозвище Сталина, любит подчеркивать Ефимов; а аббревиатуру СССР он предпочитает расшифровывать как «Святая Соборная Справедливая Россия»). Книгу «Мёртвая вода» признали экстремистской, студенты считали труды учёного сектантским бредом, но они ещё долго занимали библиотечные полки вуза. Ефимов пытался «с позиции системных знаний святорусского жречества дать представление о существе схем глобального надгосударственного управления Россией, реализуемых концептуальной властью на протяжении последней тысячи лет». В книге также предполагается наличие мирового заговора (предиктора), который был осуществлен более трёх тысяч лет назад древнеегипетскими жрецами-иерофантами, которые управляют “Мировым масонским правительством”». Ефимова арестовали в 2018 году за хищение средств вуза, в 2019-м его приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу, но в 2021-м срок был заменён на условный. Сегодня в его сообществе ВКонтакте больше 47 тысяч подписчиков. Так что шансы на «воспроизводство здорового населения в преемственности поколений в гармонии с биосферой Земли» ещё сохраняются.

В некоторых вузах уголовные дела заводятся достаточно регулярно. Среди таких выделяется Московский государственный университет пищевых производств, ныне — Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ). Оба попавших под следствие ректора вуза — с интересной биографией. Дмитрий Еделев — сын замминистра МВД, Михаил Балыхин — сын бывшего первого замминистра образования и науки. В отношении Еделева дело возбудили ещё в 2012 году, но данных о его исходе так и не появилось. Когда карьеры хирурга, экономиста, ректора и депутата сошли на нет, Еделев нашёл себя в качестве эксперта по теме смертоносной «химии» в еде, а также по «живой» и «мёртвой» воде. Кроме того, Еделев — научный руководитель «Арбатклиник». А Балыхин в марте 2025 года получил пять лет лишения свободы за хищение денег, выделенных Минобрнауки для разработки вакцины против анаплазмоза овец.

Причина множества случаев, когда ректоры попадают под следствие, не в том, что они являются частью какой-то особо коррумпированной группы, и не в том, что на них объявлена специальная охота, уверен социолог науки Михаил Соколов.

«Следственные органы в какой-то момент открыли для себя, что в университетах всегда можно найти много такого, что подпадает под определение экономического преступления, — говорит он. — Раньше они не смотрели в эту сторону, а теперь методом тыка обнаружили, что если поискать, всегда можно обнаружить искомое, и зачастили в вотчину Минобра.

Самое типичное нарушение, судя по данным последних дел, состоит в том, что у ректоров обычно есть чёрная касса из обналиченных премий или ещё каких-то выплат сотрудникам. То, что у них есть эта касса, — парадоксальный результат борьбы с коррупцией. Из-за действующего российского законодательства любая бюджетная организация связана таким количеством ограничений, что многие операции — даже самые безобидные — ректору в сто раз проще провести через обналичку, чем официальными каналами через бухгалтерию.

Я помню, как лет 10 назад, когда “Проект 5-100” ещё вовсю цвёл, мы пытались на принесённые по гранту внешние деньги купить книги на Амазоне для партнёрского центра в одном государственном вузе. Грант был наш, книги должны были остаться в университетской библиотеке. Казалось бы, где тут мог быть подвох? Но единственным легальным способом сделать это было объявить тендер, ждать несколько недель, а потом или заплатить втридорога внешнему подрядчику, который купит книги на том же Амазоне, или вообще их не получить, если фирмы, которая свяжется с такой мелочёвкой, не найдется. Не помню, как мы вышли из положения, но уверен, что это подпадало под какую-нибудь статью УК. Результат всех этих регуляционных усилий в том, что сейчас не то, что у ректоров, — у девяти из десяти руководителей гранта Российского научного фонда есть какая-то небольшая заначка из грантовых средств для таких случаев. Страшно подумать, что будет, если эта мысль дойдет до следователей».

«Кто простит и кто поймёт, и кто по мне заплачет?»

У разных ректоров по разному складывается жизнь после уголовного преследования и отбытия срока. Ректор Иркутского национального исследовательского технического университета Иван Головных после длившегося четыре года следствия был оправдан. Впоследствии ему присвоили звание почётного профессора, он участвует в жизни вуза, выступал с видеообращением к выпускникам и всё ещё активен в системе РАН. Иван Артюхов из Красноярского государственного медуниверситета после оправдательного приговора заявил, что добьётся извинений от прокурора и пойдет в Европейский суд по правам человека. Дело это не быстрое (особенно теперь), но пока в интервью местным телеканалам он показывает коллекцию домашней утвари, родословную своей семьи с XVII века и обещает, что снова войдет в свой университет только полным победителем.

Однако остановить судебные жернова бывает не просто. Дело руководителя Кубанского государственного технологического университета Татьяны Бархатовой из Краснодара длится уже семь с половиной лет. Недавно дело отправили на пересмотр уже в четвёртый раз. Ректор Северо-Осетинской государственной медицинской академии Тамара Гатагонова работала на своей должности в течение двух лет из пяти, что длилось следствие. Суд в первой инстанции продолжался три года, состоялось 56 заседаний. Ещё один рекордсмен из нашего списка — Анатолий Аралов, ректор частного Ессентукского института управления, бизнеса и права. В 2025 году его уголовное дело о сокрытии налогов стало для него уже десятым по счёту.

Актуальные видео о науке во время войны, интервью, подкасты и стримы со знаменитыми учёными — на YouTube-канале T-invariant. Станьте нашим подписчиком!

Некоторые фигуранты нашего перечня ищут выход из уголовного преследования через оккупированные территории Украины. Ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, философ Александр Фёдоров прославился не только шумным отмечанием профессионального праздника — 300-летия Иммануила Канта, но и фотографией, на которой он во время задержания в своем кабинете рассматривает стол, заваленный пятитысячными купюрами — она стала очень популярной. Фёдоров попросил отправить его на СВО, но пока вместо фронта получил обвинения по новым эпизодам дела.

В 2023 году об этом же просил глава Смоленского госуниверситета спорта Георгий Грец, которого позднее отправили на 12 с половиной лет в колонию строгого режима. На данный момент Минобороны также не пошло навстречу ректору. Оригинальную альтернативу в 2025 году предложила их коллега из Ульяновского государственного технического университета Надежда Ярушкина: она просила дать ей работу, связанную с разработкой производства БПЛА.

Что усиление репрессий в отношении ректоров и вообще вузовских сотрудников означает для высшего образования? В целом, должность ректора становится все менее привлекательной, считает Михаил Соколов.

«Недавнее исследование обнаружило, что средняя зарплата топового российского ректора составляет около 600 тысяч рублей в месяц. Вроде бы неплохие деньги, особенно по российским меркам. Но надо учитывать, что ректор вообще-то руководит организацией с несколькими сотнями или тысячами сотрудников. Задачи руководства этой организации крайне гетерогенны: и за студенческим питанием надо следить, и насчёт строительства общежитий договариваться, и как-то с финансовой отчётностью справляться, и рост публикаций обеспечивать, и международное сотрудничество налаживать. Кроме того, контингент в университете обычно требовательный, бывает — даже скандальный, а от самих ректоров ожидается, что они ещё и науку где-то как-то будут двигать.

Короче говоря, это сложная работа, гораздо более сложная, чем та, за которую в реальном секторе экономики платят в три раза больше. А теперь к этому прибавился, во-первых, слой каких-то политических запросов, которых раньше не было. Уволишь кого, если скажут сверху, — потеряешь часть бывших друзей, которые будут считать тебя негодяям. Не уволишь — ещё хуже. А теперь ещё и все время растущие риски уголовного дела по чисто хозяйственным преступлениям. В результате происходит отрицательный отбор: люди, которые могли бы этой работой заняться, думают, что лучше будут спокойно спать, чем чуть более сытно есть.

Ну, и с учётом неопределённости, когда ни один ректор не знает, сколько просидит в своем кресле, отношение к всевозможным долгосрочным программам развития становится как к совершенно эфемерной сущности. Думаю, среднестатистическому ректору сейчас просто трудно вообразить, что через пять лет придётся отвечать за данные сегодня обещания. Так что развитие университетов все больше и больше происходит по принципу “день прошёл – и ладно”», — говорит Соколов.

«Ситуация изменилась. Раньше, даже в позднем Советском Союзе, сначала вызывали на разговор в случае каких-то претензий. Не сразу карали. А в последние годы озлобленность выросла — сразу, без встреч и разговоров, уголовные дела, репрессии, расправляются с человеком сразу», считает Сергей Абрамов, член-корреспондент РАН, ранее также руководивший Университетом города Переславля.

Если проанализировать следственные действия и приговоры в отношении ректоров, то можно сделать вывод, что в ряде случаев обвинения в мошенничестве, взяточничестве или служебном подлоге — это повод, а не причина для уголовного дела. Возможно, это скорее расчистка кресла для нового начальника, либо сигнал — и человек уходит сам.

«Ректорская должность — политическая, влиятельная. На эти места всегда есть желающие, — говорит исследователь высшего образования, работающий в одном из ведущих вузов РФ, согласившийся побеседовать с T-invariant анонимно. — Не всегда это расчистка, хотя такое тоже есть. Интересантами выступают и региональные политические элиты (которые в разных регионах или меняются или, наоборот, очень стабильны), и — особенно если вуз значим на федеральном уровне — федеральные политические элиты и партии. Вузы включены в политический круговорот так же, как и другие сферы: театр, больницы и так далее».

По мнению собеседника T-invariant, любая административная должность в рамках госуправления сегодня неинституциональна. «Мы не понимаем, по каким параметрам назначают руководителей и по каким снимают. Это характерная особенность авторитарного правления. Люди находятся в постоянной неопределённости, а «правила игры» могут произвольно меняться в зависимости от очень разных факторов. И тут непонятно, что сыграет решающую роль. Преданность и готовность исполнять любые требования сверху не гарантируют безопасности в случае, если на твоей должности сталкиваются интересы каких-то групп влияния. Количество уголовных дел в отношении ректоров — не только показатель борьбы государства с коррупцией, но и свидетельство того, что сейчас есть какая-то целенаправленная кампания в отношении этих должностных лиц. Конечно, финансовых нарушений в вузах предостаточно. И по существующим уголовным нормам можно привлекать практически любого ректора: слишком много противоречий в законодательстве. Однако это не снимает и ответственности с самих ректоров и их замов. Увы, слишком мало публичного контроля и отчётности, слишком много соблазнов для незаконных действий у этих людей, и далеко не все могут уклониться от соблазна нагреть руки на бюджетных деньгах», — считает собеседник T-invariant.

«Государство слишком сильно вмешивается в дела вузов, они всегда “под чиновниками”, — говорит Сергей Абрамов. — Это важнейшая причина, почему так и не вышло перенести науку в университеты. Академию наук разгромили, и тогда было много разговоров, мол, ничего, перенесём науку в вузы, как во всем мире. А не выйдет ни нормальной науки, ни нормального образования, если вузы управляются чиновниками. Академией управляли не чиновники, особенно до 2014 года, потом пошли реформы, но таких явлений, как с уголовными делами в вузах, я в РАН и близко не наблюдаю».

*Во всех подзаголовках этого материала использованы цитаты из песен Михаила Круга