T-invariant продолжает проект, в рамках которого российские учёные и преподаватели на условиях анонимности рассказывают, как меняется их жизнь и их труд в условиях войны и тотального «закручивания гаек». В очередной записке преподаватель общественных наук из Сибири рассказывает, почему сегодняшнее чувство общности напоминает околодиссидентские круги 1970-1980-х и в чём проявляется «непоротость» молодого поколения.

Главные новости о жизни учёных во время войны, видео и инфографика — в телеграм-канале T-invariant. Подпишитесь, чтобы не пропустить.

Работа с учётом общей ситуации идёт тяжело. Привыкание наступает, но тяжесть не уходит. В моем случае на ситуацию с работой грех жаловаться: многим гораздо хуже, у меня же большая доля свободы в определении содержания курсов. Бывают напряжения, неприятности, но они ожидаемы, поэтому я научился с ними мириться.

Что касается общей ситуации в стране, то хуже всего прекращение надежд. Ничего вечного не бывает, но вряд ли на моём веку случится увидеть новый позитивный поворот в государственной политике и жизни страны. Гадкий советский термин «возраст дожития» в этом плане получает свое воплощение.

Пожалуй, наряду с угасанием надежд надо сказать и о тяжёлых чувствах в отношении больших масс соотечественников. Моральное растление действительно происходит. Особенно это видно по поддержке «СВО», пусть преувеличенной. А больше всего — по жёнам и матерям, отправляющим своих мужчин убивать и умирать на чужую землю.

Подверженность лживой пропаганде и милитаристскому психозу старшего поколения ещё можно понять. Когда же «первыми учениками» становятся молодые и даже образованные, это особенно сильно удручает. Те самые надежды и губит. Речь идёт о довольно многочисленных Z-каналах, которые ведут и в обсуждениях которых участвуют в основном молодые люди. И нельзя сказать, что все они или даже большинство глупые и необразованные. Налицо идеологическая индоктринированность, ресентимент от «потери великой державы», бравирование вербальной жестокостью.

В личном общении у меня таких было немного, но они встречались. Некоторые студенты были подвинуты на левых идеях и антиамериканизме, другие — на «романтике» всего, что связано с войной, оружием, спецслужбами. Всевозможные молодежные слёты и съезды с обещаниями карьерных перспектив по-своему эффективны.

Для молодёжи всегда нормально и интересно встречаться с такими же молодыми людьми из других городов. Там мальчики знакомятся с девушками, устанавливаются деловые и дружеские связи. Кто-то весь идеологический антураж воспринимает как досадную нагрузку, но немало тех, у кого маска срастается с лицом. Какое-то число становится искренне уверовавшими. Ну, и циники есть, конечно, особенно среди руководства. Так было и в позднесоветском комсомоле.

Всё равно приходится справляться с ситуацией, искать то, что поддерживает и даёт возможность дальше заниматься преподаванием, исследованиями. Но здесь нет ничего нового и особенного. Конечно, сама работа поддерживает. Семья, прогулки, спорт, путешествия, дружеское общение — рецепты стандартные и безотказные. Легче тяжёлое время переносится, когда усилия и упорство не напрасны, когда ученики радуют, когда что-то получается в решаемых задачах.

Конечно, общение с коллегами и учениками помогает и утешает. Здесь есть полное понимание. Никакого напряжения. Есть чувство общности и полуподпольщины. Примерно как в околодиссидентских кругах 1970-х — начала 1980-х годов. Настоящих диссидентов тогда было немного:щ тех, кто участвовал в акциях, распространял запрещённую литературу, подвергался репрессиям. Но настроения в городском образованном классе обеих столиц и крупнейших городов в то время были вполне антисоветскими и западническими. Трудно сказать, чего тогда было больше: усталости от официального вранья, презрения к «кремлёвским старцам», интеллигентского нонконформизма, зависти к заграничному потреблению (старшее поколение помнит, что иностранные бутылки после выпитого содержимого не выкидывали, нередко даже гордо выставляли как маркеры престижа).

Разумеется, те, кто находился в личных кругах общения с диссидентами, были больше озабочены вопросами прав, свобод, политического устройства, но мало кто был полностью свободен от флёра и престижа всего, что было связано с «капстранами». Рамки допустимого поведения были достаточно широки. К тому же сами партийные боссы, советские чиновники, комсомольская номенклатура отнюдь не были свободны от «низкопоклонства перед западом». Собственно, в этой атмосфере и появился, вырос феномен Горбачева с «перестройкой». Только теперь стало опаснее, гаже, беспросветнее. Опять же раньше сама молодость давала силы и драйв.

Изменения в работе научно-образовательных учреждений очевидны и понятны. Процветает бюрократический идиотизм с отчётностью, планами, «эффективными контрактами», перетряской критериев, стандартов и так далее. Это было раньше и сейчас продолжается.

Какой-то всеохватной страшной волны тотальной идеологизации не видно, разве что в известных образовательных курсах. Или руки не доходят, или «взять некем». Для каждой широкой политико-идеологической компании нужны многочисленные и подготовленные, мотивированные кадры. Если такой армии на подхвате нет, то проводить значительные административные чистки нельзя: некем заменить.

Прежние кадры выросли при других задачах, для многих новые кампании тревожны и опасны. Отсюда и видимое торможение. Тут вряд ли можно говорить об откровенном саботаже, скорее, отсутствует должное рвение, энергия, энтузиазм, воля. «Мы делаем, что приказывают. Время такое. Ну вы же все сами понимаете» Подчиненные эти интонации быстро и легко схватывают и тоже особенно не напрягаются. Старосоветские привычки «приписок», «лакировок», туфты в отчётах — всё это быстро возрождается. Наверное, никогда и не умирало.

Ведь далеко не все уехали, в том числе и те, кто находится на руководящих, чиновничьих должностях. Внешне лояльные, они не напрягаются. Ну и сверху нет такой воли (пока?), чтобы запугать, заставить всех подчинённых «строиться» и клясться в верности. Возможно, в других местах такое уже происходит. Но по моим наблюдениям картина скорее всего мозаичная и зависит от того, насколько сильно или слабо рвение регионального, городского начальства демонстрировать свою верность курсу.

Пока что видны преимущества сил режима в стратегичности, системности политики репрессий, пропаганды, инкорпорирования, планомерной передачи власти, активов детям и преемникам. О «здравости идей и технологий» здесь трудно говорить. Если дело касается укрепления власти, режима, идеологической обработки и дисциплинирования масс, подавления инакомыслия, то по результатам прошедшей четверти века следует признать и здравость идей, и эффективность технологий режима. Все остальное для него не столь важно: экономика, инфраструктура, развитие, экология, даже демография. Какие-то провалы, например, обнищание моногородов, вообще оказываются полезны: именно там люди бодро подписывали военные контракты.

Казалось бы, негативный управленческий отбор, стагнация и милитаризация экономики, кадровый голод, изоляция, санкции должны вести к кризисным явлениям, но пока что нет ни заметного кризиса, ни общего разочарования в идейных основах и социально-политическом устройстве, которые наблюдались, например, в начале 1980-х. То, что происходит сейчас, больше похоже на микс 1930-х и 1950-х, а может быть и 1830-40-х, если судить по настроениям Чаадаева, Лермонтова, Герцена и Огарёва. В антивоенных и эмигрантских кругах стало популярным разочарование в русской культуре, литературе, истории, традициях, вплоть до посыпания головы пеплом. Такой настрой во многом воспроизводит безнадежность и уныние, которое сквозит в «Философических письмах» Чаадаева.

В хрестоматийные стихи Лермонтова теперь особенно полезно вчитаться.

Богаты мы, едва из колыбели,

Ошибками отцов и поздним их умом,

И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,

Как пир на празднике чужом.

К добру и злу постыдно равнодушны,

В начале поприща мы вянем без борьбы;

Перед опасностью позорно малодушны

И перед властию — презренные рабы.

…

Толпой угрюмою и скоро позабытой

Над миром мы пройдем без шума и следа,

Не бросивши векам ни мысли плодовитой,

Ни гением начатого труда.

И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,

Потомок оскорбит презрительным стихом,

Насмешкой горькою обманутого сына

Над промотавшимся отцом.

Есть ли что-то хорошее в том, чтобы желать изменения ситуации к лучшему? Любое улучшение в экономике, в положении страны на внешней арене только укрепит режим: успехи страны, державы всегда легитимируют режим, власть, лидера. Режим и так вполне наловчился всё происходящее вписывать в свои достоинства и победы. Так что любые реальные успехи, если они случатся, будут раздуты пропагандой десятикратно.

Впереди либо очень долгая стагнация с гниением, волнами усиления и ослабления репрессий, либо серия потрясений, скорее всего, внутренних, на верхних этажах власти, когда и в средних этажах накопится недовольство с известными настроениями «Так жить нельзя!»

Сомнительны крайние сценарии: северокорейский — с гипертоталитарным режимом, с устойчивой династической передачей власти, подкрепленной террором, и венесуэльский — с кошмарным экономическим провалом и бегством из страны чуть ли не большинства образованных и талантливых. Для первого варианта нужна была безграмотная крестьянская страна, традиционалистское сознание с почтением к сословной иерархии, военные потрясения, мощная заимствованная и воспринятая идеология. Подобные факторы имели место в 1930-е годы в СССР, что питало сталинизм, к которому северокорейский режим типологически очень близок. В определённых аспектах (устойчивость сословности — по близости предков к Ким Ир Сену в «начале времен», устойчивость династии, полнота массовой индоктринации) этот режим явно превзошёл сталинскую эпоху. А венесуэльскому провалу в России препятствует критическая масса образованных и здравомыслящих функционеров в правительстве. Существенную роль играет также внешняя поддержка от не особо дружественных Западу сильных игроков, начиная с Китая, Индии, Турции.

Как долго относительная экономическая стабильность продлится, никто не знает. Замечу только, что у власти есть большой потенциал удерживать эту стабильность за счет снижения уровня массового потребления. Есть куда «затягивать пояса». И политические оправдания непременно найдутся, особенно с нарративами «осаждённой крепости», «опасности распада», «нас хотят расчленить» и т.п.

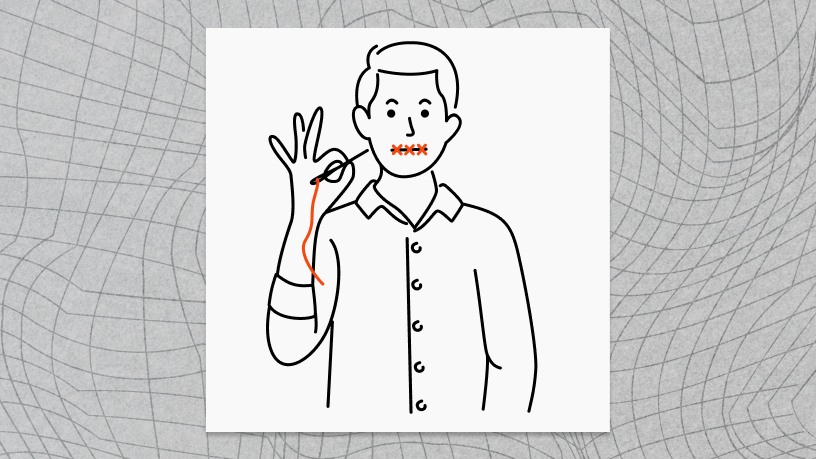

Самое сложное в повседневной работе и жизни в текущих условиях — возврат к самоцензуре. Особенно противно бывает, когда ученикам приходится советовать что-то вымарать или смягчить. Они же непуганые, при Советской власти не жили. Либо не знают историю страны, либо не могут себе представить, что сами могут подвергнуться репрессиям. Например, в выпускной квалификационной работе (дипломе) студент ссылается на «иностранного агента» и доброжелательно его цитирует. Некоторые при этом ставят «плашку» об иноагентстве и уверены, что, выполнив эти правила, они себя обезопасили. Формально может быть и так на какое-то время. У них не появляется даже мысли о том, что в дипломе, касающемся политических тем, вообще нежелательно теперь показывать, что читаешь и обсуждаешь тексты «иноагентов». В этом и проявляется «непоротость» поколения.

Нужно сказать, что они довольно быстро схватывают, что и как. Трудно сказать, что тут работает: «дух времени» или «генетическая память». Отдельный разговор — о выборе тем исследований и отношении к методам преподавания. Как обычно, люди уходят от горячих политических тем, чтобы не подставиться и не замараться. Но есть как бы отвлечённые темы, в которых можно искать ответы на вполне актуальные вопросы. Такие, которые цензорам и «смотрящим» в голову не приходят. В эпоху «зрелого социализма» востоковеды писали о древних империях (типа Третьей династии Ура) с узнаваемыми чертами государственного социализма, интеллигенция с удовольствием этими текстами зачитывалась.

Теперь же многие обратились в 1930-м годам в Германии, к фашистским и полуфашистским режимам континентальной Европы того же времени, к довольно устойчивым диктатурам Франко и Салазара. Наверное, есть и более эзотерические темы без столь явных аналогий.

Что же касается происходящего на улице, разговоров посторонних, местных СМИ, то тут не происходит ничего особо интересного и нового. Малознакомые люди вообще в разговоры на опасные темы не вступают. А в кругу «своих» либо охают-ахают, бранятся нецензурно, либо повторяют сведения и формулы из Сети. Каналы неподцензурной информации у всех достаточно сходные.

Был редкий случай, когда я заговорил с нищим. Молодой мужчина, «из простых», с тяжелым увечьем. Я подал ему монет, спросил: «Где тебя так?». На что он с гордостью назвал место боёв, воинское подразделение. «Гордишься?» Ответ: «Своим поступком — да. Государством — нет!» — «Тебя мобилизовали или по контракту?» — «Из тюрьмы ушёл воевать». — «Протез-то сделают?» — «Обещают вроде…»